摘 要:高等工程教育正面临一系列深刻变革,主要特征包括为学生提供更广泛学习经历并整合到培养方案中、推动设计与技术的融合、为学生提供更多动手实践机会、实施跨学科教育、依托教育与学习的研究改进教学、发挥在线/混合学习的新兴能力等。此外,人工智能正在重新定义工作,未来的工程师必须能够适应快速变化的现实世界并学会与智能机器“相互学习”。基于上述趋势特征,本文提出新时代高等工程教育改革应关注的七条指导性原则,即实现工程科学与工程实践的有机结合、整合学科知识学习与工程职业能力培养、为学生提供贯穿四年的“设计-实施”学习体验、促进学科知识的深层学习、激发学生对工程学科的积极情感、促进数字资源与技术在教学中的创新应用、培养面向工业5.0的新一代工程师。以这些指导原则为基础,本文从培养计划、课程体系、教学改革、文化变革四个角度出发,给出了11条实施途径建议。进一步,本文分析了高校在改革中可能面临的结构性难题,提出了需要关注的平衡性问题;最后综合考虑学生规模和改革深度,给出了三种改革模式建议。

关键词:卓越工程师培养 工程教育改革 设计思维 跨学科学习

2012年,美国电子与电气工程师学会(IEEE)会士J.E.Froyd在为IEEE成立百年纪念所撰写的文章中指出[1],美国工程教育发展经历了五个重大转变:第一是工程科学革命,其结果是工程教育立足点从动手实践转向数学建模和科学分析;第二是工程教育专业认证转为基于学生学习成果开展评估和持续改进;其余三个转变正在进行当中,包括重新强调工程设计、学习与教育研究对工程教育产生持续影响、信息计算与通信技术(ICCT)为教育带来改变。

我国高等工程教育从建国初期到文革前,与经济建设相适应,出现了一次大的发展。这一阶段主要借鉴前苏联工程教育的模式与经验,系统理论知识与工程实践及实际操作能力并重,但存在培养专业狭窄等问题。[2] 文革后,我国高等工程教育一方面受美国科学导向理念影响,另一方面面临扩招等的压力,轻实践问题较突出。在这样的背景下,2010年我国启动了“卓越工程师教育培养计划”。经过几年时间建设,“卓越计划”带来了不少可喜的成绩和变化,但许多困扰我国工程教育的问题,比如创新人才缺乏,工科毕业生在国际竞争、经营管理、学科知识交叉融合、实际动手等方面能力不足的问题,未能得到根本解决。[3]

近年来,国内高校持续开展了工程教育改革的探索,涌现了不少好的做法和创新,主要体现在培养模式(开设卓越班等)、培养目标(更加多维)、课程体系(课程整合重构)与教学模式变革(PBL、混合式教学)等。工程教育专业认证也为工程专业建设树立了“质量意识”。[4] 然而,各高校工程教育改革也普遍存在一些瓶颈问题,如理念与指导思想不统一,差异很大甚至混乱;改革系统性不强,整体设计不足,不同改革点间呼应不够;与产业界合作缺乏适当途径,合作层次浅,作用不大;缺乏对改革效果的科学评价,一定程度上存在看起来热闹、实效性不足的问题;愿意投入教学改革的教师不多,学生学习积极性不高,改革的深度和广度受限等等。应该说各高校都还处于探索和实践的过程当中,取得较大成效的同时,继续深化改革也面临较大挑战。

2022年底,美国人工智能研究公司OpenAI推出聊天机器人ChatGPT,掀起了新一波人工智能发展应用的高潮。ChatGPT能够听懂自然语言指令,自动生成可运行软件代码,完成数据分析等任务,由此引发了未来哪些职位会被人工智能取代的广泛讨论。显然,技术发展将使得工作被不断重新定义,新一代工程师必须能够应对快速变化的现实世界,不断学习和创新。另一方面,他们还必须学会与人工智能合作,知晓如何克服偏见和缺陷,在帮助智能机器提升生产力的同时,不断发展自己。

在第四次工业革命(工业4.0)数字化转型基础上,第五次工业革命(工业5.0)正在推动工业向可持续、以人为中心和有韧性方向发展[5],高素质工程技术人才培养直接决定了国家的工程技术水平、工业化水平以及现代工业竞争力。随着我国2016年正式加入华盛顿协议、2018年启动卓越工程师2.0计划、2022年18家国家卓越工程师学院建设单位联合发布《卓越工程师培养北京宣言》,中国高等工程教育正在迈向新时代。本文从对理论研究的梳理与实践案例的分析出发,探讨新时代高等工程教育改革的指导性原则以及实施途径和改革模式建议,以期为各高校、专业的工程教育改革提供参考。

结合高等工程教育的发展历程、现实需求与未来展望,我们梳理出高等工程教育改革的七条指导性原则,用以阐明改革的目标与方向。

原则1——实现工程科学与工程实践的有机结合

Seely详细介绍了工程科学革命如何发生,以及为何会发生。[6] 20世纪早期,美国工程教育以实践为主。尽管有少部分工程教授开始在课堂里介绍学科原理并提供相关数学工具,但其目的是更好地完成工程,而不是产生更优秀的学科理论。1920年后情况开始发生变化,来自欧洲受过良好科学训练的工程教师相信应用数学在工程学中的作用,并对发展工程的理论基础更感兴趣。但他们不仅仅是理论家,他们与工程师一样致力于解决现实问题,只是他们相信,与仅依赖设计经验和经验方法的实用型的美国工程师相比,自己拥有更强大的解决问题工具。

二次世界大战后,工程科学开始成为美国工程教育的主流。一方面来自联邦机构的大额研究经费取代了来自企业的小额项目资助,这些项目涉及尖端技术的原创性研究,因而工程科学家比实践工程师更易得到资助;另一方面,工程教授们的战时经历使他们相信,工程师需要了解并能够应用最新的科学知识。美国工程教育协会(ASEE)发布的《1955年工程教育评估委员会报告》(也称格林特报告)中,阐释了“工程科学”概念,明确提出“科学导向的本科课程”思想,即增加数学和科学课程,更多强调工程科学基础知识,减少对具体技术的关注。

1965年ASEE开展的工程教育调查表明,1945年后工程教育了发生很大变化,工程科学成为几乎所有工学院的中心。对此,Seely认为,这种基于工程科学的工程教育体系,很大程度上是在巨大的联邦研究经费推动下形成的,偏离了教育改革者最初推动这项改革的愿景与初衷——将工程科学与工业实践联系起来,从而造成了工学院和工业实践之间的鸿沟。[6]

由此不难看出,如今遭受广泛批评的工程教育科学化问题,其本质不在于工程科学与工程实践孰轻孰重,几乎所有人都赞同二者同等重要,而且必须相互结合。问题根源是工程专业师资结构的变化。Crawly等指出[7],在美国,早期大学工程系是杰出的工程实践者,到了20世纪50年代,工程科学革命开始,工学院雇用了一批年轻的工程科学家。因而20世纪60年代是黄金时代,彼时学生们接受的是老教师主导的以实践为基础的和年轻的工程科学家主导的以工程科学为主的混合教育。然而到了20世纪70年代,随着年长教师退休,所有教师都是工程科学家,这导致了工程教育的文化和背景明显转向了工程科学。

这种转向,正如Bulleit指出的[8],除了体现在课程体系中工程设计和实践内容较少,也体现在由于教师缺乏实际的工程实践经验,往往用教授科学的方法来教授工程科学。Bulleit认为,工程科学虽然包含了许多乍看起来似乎是科学的主题,但事实上工程科学和科学研究这些主题的方式是完全不同的,科学是用来理解自然是如何运行的,而工程科学是用来设计人工制品的。换句话说,科学是用来knowing-that,而工程教育的目的是knowing-how。[8]

因此,为了推动工程科学与工程实践的有机结合,一方面需要设计整合的课程体系,另一方面在工程科学课程的教学中,需要帮助学生学会应用理论解决工程问题,而不仅仅是理解科学原理甚至只是会解题。

原则2——整合学科知识学习与工程职业能力培养

早期的工程教育专业认证旨在通过质量控制,确保毕业生为专业实践做好准备。然而,到了20世纪80年代,认证标准变得越来越规范,阻碍了不断变化的工程实践对专业提出的创新发展需求。有鉴于此,ABET对认证体系进行了重大调整,发布了强调学习成果、评估和持续改进的工程标准2000(EC2000),ABET委托进行的一项为期多年的调查表明,EC2000标准使得工程教育面貌发生了改变。[9]

然而,在实施学习成果导向的工程教育改革过程中,必然会面临的一个问题是,工程教育真正期待的学习成果是什么?在有限学时约束下,Crawley等指出[7],这个问题凸显了两个明显冲突的需求间的紧张关系:一方面作为大学教育者,我们有责任帮助学生掌握宽广扎实的学科知识;另一方面,工程师必须具备工程职业能力,包括广泛的个人和人际能力、产品/流程/系统构建技能等,使他们能够在工程团队中发挥作用,从而为社会做出实际贡献。

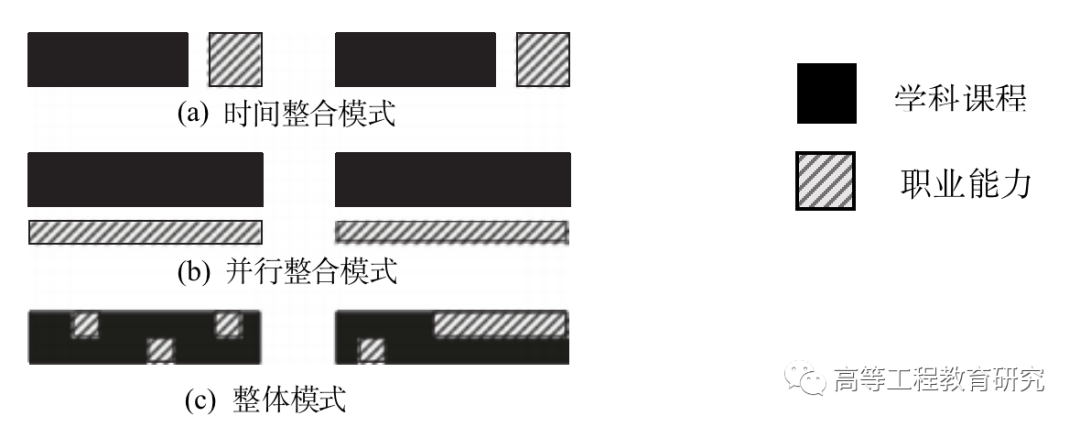

因此,Crawley等认为[7],应将学科知识和工程职业能力融入课程体系的总体规划当中,并给出了图1所示三种模式。图中从左到右表示一个学年的两个学期,黑色代表学科课程,对角线阴影代表工程职业技能培养。最大程度的整合发生在图1(c)所示整体模式中,将个人和人际能力、产品/流程/系统构建技能等完全嵌入到学科课程中,所有课程都具有加强学科知识和提升工程职业技能的双重功能。图1(b)为并行整合模式,与学科课程同步,学生通过持续一个或多个学期的项目式学习来发展职业技能。图1(a)为时间整合模式,专门留出一块时间用于集中的项目式学习来发展职业技能,例如短学期的实习与课程设计。

图 1 课程结构的整合模式[7]

显然,在重构课程体系时,需要选择适当模式,整合学科知识学习与工程职业能力培养,从而支持专业毕业要求的达成。同时,在学科课程和项目式课程中,都应将二者同时作为主要教学目标,并通过评价方式和学习任务的设计,支持课程目标达成。

原则3——为学生提供贯穿四年的“设计-实施”学习体验

Bulleit指出[8],工程师创造人工制品,而科学家追求知识,工程教育的最终目标是培养能够从事工程设计的人,因为创造人工制品需要设计。从20世纪90年代开始,工程教育越来越强调设计,其重要原因之一是人们认为对科学和数学的重视已经走得太远了。[1] 通过10年的改革,ABET研究表明,2005年,超过一半的教职员工和近3/4的专业负责人认为,本科工程人才培养更加强调设计。[9]

然而,Foryd等认为,尽管对设计的重新强调带来了第一年和第四年工程课程的变化,但第二、三年的课程并未发生重大改变。[1] 因此,学生第一年的工程设计体验与大四顶石课程体验间存在鸿沟。有研究表明,如果中间两年不作出相应改变,从一年级末到四年级初,学生对自身职业能力的信心会在五方面下降,即作为职业的工程、工程方法、设计、沟通和团队合作。[10]

此外,尽管对“设计”的强调已成共识,但如何开展教学却存在着很大分歧。正如Froyd等指出的,各大学工程科学课程的教学方法非常统一,但在工程设计的教学上,由于各大学的资源限制和看重的优先事项不同,教学方法的巨大差异是惊人的。[1]

Goldman认为,工程体现出任意性、特殊性、概率性、具体性和实践性等特点,解决工程问题所采用的,是一种基于偶然性的推理形式,因而与主导现代科学基础的基于必然性的理性模式形成鲜明对比。[11] Bulleit进一步指出[8],工程科学通过使用控制体和简化模型,消除了工程的许多偶然性和不确定性。然而,工程教育必须能够帮助学生学习处理设计中的偶然性和不确定性,这意味着工程师需要在现有资源约束下,在理解不充分的情况下,使用启发式方法,做出最佳改变。这里的启发式方法,定义为“在解决问题时提供看似合理的帮助或方向,但归根结底是不合理的、无正当理由的,甚至可能出错的东西。[12] ”这意味着,很多时候基于工程科学的精确解根本不可用,甚至近似理论解也太复杂,无法用于设计。在这些情况下,工程师必须能够采用半经验解决方案,将测试数据和基本理论结合,从而得到启发式的解决方案。[8]

Crawley等进一步定义了工程中的设计,提出在工程教育中必须融合“设计-实施”学习体验:“与传统的‘纸面’设计课程不同,‘设计-实施’学习体验的本质特征是,学生实际地实现他们的设计,并对其性能进行验证。[7] ”因此,与一般意义上的设计不同,这里的“设计-实施”体验,具有如下特征[7]:

(1)涉及实际动手的学习活动;

(2)解决方案的设计和实施应达到学生可操作测试的状态;

(3)学生通过设计-实施-验证解决方案,可以轻松地在数学模型和物理现实间转换,并充分理解假设和估计的含义;

(4)通过设定基本标准,学生能够获得对其工作成功与否的直接反馈,进而反思在设计-实施过程中,什么有效,什么无效,不同元素间如何关联,各种改变和操作如何影响系统的特性与性能等等。

值得注意的是,“设计-实施”体验并不直接等同于项目式学习或者实验。[7] 项目式学习是在有限时间内,在给定资源和约束条件下,将学生分组并让他们共同完成某项任务。由于基于项目的学习不一定会产生真实世界中可验证的结果,因此也就不一定是“设计-实施”体验。而实验室实验尽管是真实的,但除非其过程中包含了实验的设计、实施和测试,否则也不属于“设计-实施”体验范畴。

因此,尽管设计在工程教育改革中受到广泛关注,但突出工程设计的真正内涵-包含设计-实施-验证的完整过程、建立模型与真实世界间联系、在偶然与不确定性下提供解决方案、提供反思的机会等-却并未得到足够重视和强调。进一步,如何将这样的“设计-实施”学习体验贯穿学生大学四年完整培养过程,也是在改革中需要特别关注的重点问题。

原则4——促进学科知识的深层学习

Crawley等指出[7],由于传统教学通常限于知识的传递,学生通过被动听讲获得知识,因此往往不能将理论与解决问题和工程实践联系起来,这与教师将理论视为解决问题和理解世界的基础的方式形成鲜明对比;此外,大多数学生都采用了浅层学习的方法,因此习得的知识往往结构不良且容易遗忘。[7] 一般来看,浅层学习的参与度低,通常侧重于记忆或应用不涉及反思的程序性知识,学生往往为了获得及格分数而学习;相比之下,深层学习需建立对学习内容的理解并赋予其意义,因此学生更关注学习内容各方面间关系,他们会提出关于问题或概念结构的假设,并更多表现出获得学习和理解的内在兴趣。[13]

学生的浅层学习往往与基于教授主义(instructionism)的课堂实践有关。具体来看,教授主义基于以下假设[14]:知识是有关世界的“事实”以及有关问题解决的“程序”的集合;教学目标是将这些事实和程序灌输到学生头脑中,因此教师的职责也就是将这些内容传达给学生;学习总是按照从简单到复杂,以及教科书确定的先后顺序进行的;考核主要测试学生掌握了多少事实和程序。

索耶指出[14],当学生学习的不是表面而是深层知识,并且学习如何在真实情境与实践环境中运用这些知识时,他们能够学习得更好。因此,尽管由于学时等的限制,学科知识学习和工程职业能力培养间存在着紧张关系,但如果能够通过教学帮助学生实施深层学习,让他们学得更快更好,就有可能取得双赢。

原则5——激发学生对工程学科的积极情感

《全新工程师》一书指出,传统工程教育改革,将注意力集中于改变课程体系、教学内容和教学方法,没有深入到更为根本问题上去思考,也就是学生的内在情感,即“去探索能让学生成大事、体验生活和工作意义的内在情感价值。”[15]

Kellam等认为[16],需要深入理解情感在工程教育中的重要作用。情感会对学生学习、职业认同等产生影响,积极的情感有助于培养工程学生的关联认知,这里的关联认知包括批判性思维、合理决策、动机和终身学习。基于对21名工程专业本科生的叙事研究,Kellam指出,与教师形成良好互动、完成具有挑战性的学习任务、知晓所学内容与真实世界的联系等,都会为学生带来积极情感,激发他们与所学内容发生更多联系,进而发展关联认知。[16]

工程教育改革往往会面临学生学习动力不足,尤其是多数学生缺乏从好奇心出发,为解决问题而持续努力的内在动力等问题。事实上在高等教育普及化的今天,学生学习动力不足是几乎所有学校都要面对的挑战,而工程专业的求学过程由于专业知识体系的庞杂、数理知识的深奥、实践能力的高要求,格外可能成为“单调乏味的苦差事”。传统工程教育对学生学习兴趣与内在动力关注不足,是改革成效不高的重要原因。改革试点班中常采用的高淘汰制,由于过分强调外部动力,单纯通过“分分计较”的量化考核激励学生,更加剧了学生对学习本质的忽视,带来学生间恶性竞争,甚至造成部分原本优秀学生由于在过分激烈的分数竞争中被淘汰,求学生涯以失败告终。

因此,我们的工程教育,应该让学生体验到工程学习中的积极情感:第一是有价值,即学生认为他们的学习是与生活和现实世界紧密连接的,他们可以通过自己的努力让世界和生活变得更美好。第二是快乐,即让工程成为“既具有挑战性又充满快乐的生活方式”,包括设计和制造的工程之乐、个人成长和发展的学习之乐,以及建立亲密关系共同奋斗的团队之乐。[15] 第三是信任,教师放手让学生对自己的成功负责,比在学习过程中每一步都控制、评估、评判更有效。[15]

原则6——促进数字资源与技术在教学中的创新应用

Froyd提出的工程教育的第五个转变是信息、通信和计算技术在工程教育中的应用,但同时指出,尽管使用ICCT技术来实现教育目标的人数在增加,但大多数情况下增长速度都低于预期。[1] 有趣的是,这篇文章发表于2012年,没有能够准确预测出近十年慕课等在线学习方式的大规模应用。

然而,正如HardvardX专职研究员Reich在其2020年出版的《颠覆失败:为什么仅靠技术无法改变教育》一书的前言中所指出的[17],由于新的学习技术很少对基本的教学理念进行创新,慕课没有能够带来教学和教育的创新,简单照搬了广泛应用于传统实体课堂的教授主义,大多数课程只是记录了一位教授的演讲,不能为学习者提供更好的教学体验。

但从另一个角度看,在线学习将为工程教育改革提供新的动力,Graham指出[18],越来越多的世界领先的工程培养体系将通过整合个性化在线学习和动手实践,为更多学生提供以学生为中心的学习,这意味着学生“在线学习大多数基础知识”,并通过“大学间更多的教学资源共享”以降低成本。

可以预见,在工程教育改革中,由于学生需要更丰富的设计-实施体验以及课外甚至校外实践体验,课内学时将进一步压缩;但与此同时,需要学习的学科知识/技术基础却在不断增加,对学习深度和广度的要求也在不断提升。如果能够创新应用在线资源与数字化技术,并将其与独特的实践学习模式结合,将会有效应对这一挑战,甚至成为一种颠覆性的力量,导致整个工程教育格局发生变化。[18]

原则7——培养面向工业5.0的新一代工程师

“工业4.0”将互联网和新兴技术结合,推动了工业生产中的基本范式转变;在此基础上的“工业5.0”,将通过研究和创新推动工业向可持续、以人为中心和有韧性转移,其中有韧性是指工业生产应发展出更高程度的稳健性,从而更好应对扰乱,确保能够在危机时期提供和支持关键基础设施,以快速应对(地缘)政治变化和自然突发事件。[19] 这种新的范式转变发生在传统学科的边缘,将带来前所未有的学科融合,因此需要对未来的工程教育进行彻底的讨论。针对工业5.0的发展趋势,Broo指出当前工程教育存在如下问题。[5]

(1)与智能相关的教育不足,人工智能、机器学习、神经网络、数据等相关技术和工具未纳入除计算机外的其它专业的培养体系当中;而对计算机专业来说,与这些技术相关的伦理、偏见、信任和社会影响也未包含在教育当中。

(2)学生不具有处理现实世界工程数据的能力,工业数据比其它行业数据面临更多挑战,如可用数据不足、数据质量不高、需要集成大量异构数据并理解系统间关系等,当前教育未帮助学生做好准备。

(3)未将可持续发展纳入工程教育,工业5.0(或社会5.0)旨在通过工业4.0实现的物理空间和虚拟空间的整合来解决社会问题,教育尚未为此做好准备。

显然,面向未来,工程教育改革应超越单纯的专业知识学习,体现出工程对社会与人文问题的关注,并对人工智能带来的变化做好准备。Broo具体提出四种策略[5]:终身学习和跨学科教育,可持续、韧性和以人为中心的设计,提升处理和管理数据的能力,实现人与智能机器的良好交互。Broo特别指出,工业5.0时代工程教育的成功,很大程度上取决于人类和智能机器间的“相互学习”,即人与机器相互协作依赖、共同行动产生影响,从而创造新的含义或概念,并提升学习者的能力。新一代工程师必须能够创造并深度参与这种合作学习,因此教育中应挑战学生对人与智能机器交互的看法,并让他们体验不同沟通和协作方式。

基于上述指导性原则,下面从培养计划、课程体系、教学改革、文化变革四个角度给出实施工程教育改革的途径建议。

1.重构多维度整合的培养计划,为学生系统设计更广泛的学习经历

Graham指出[18],即使在顶尖大学,工程教育改革也往往是孤岛式的,仅限于“局部”,“学习并未纳入现实世界的大背景,学生没有从经历中获得最大的收益。”因此,应在培养计划中实现多个维度上的整合,既包括将两方面学习成果-学科知识与工程职业能力-进行整合,也包括工程科学与工程实践、通识教育与专业教育的整合,还包括学生课内、课外乃至校外学习经历的整合,以及学生在跨学科学习中对多学科知识方法的整合等。具体途径建议包括:

途径建议1:打破课程与学期界限,整合设计培养计划。

近年来各高校开展了较大范围的课程教学改革,但这些改革往往是零散孤立的,课程间的呼应和互动较少,因而没有能够在学生四年培养过程中,通过课程间的联系与迭代帮助学生不断深化所学知识与技能。

Foryd指出[20],学生需要在数学、科学和工程三者之间和内部建立更好联系,从而实现认知关联,并将一个学科领域的概念和想法应用于另一学科的任务当中。针对专家与新手的学习科学研究表明,专家头脑中已经形成了一个以知识技能的深层特征为基础的复杂而相互关联的结构,因此可以快速识别出有意义的模式、提取相关信息并应用知识技能。而作为新手的学生,其知识组织往往基于表面特征,知识点之间没有或者只有很少的连接,因此他们很容易遗忘,也很难将学习过的知识应用到新的场景中,即进行迁移。因此,Foryd基于案例与统计数据指出,如果对数学、科学和工程课程进行整合,强调学科领域间联系,学生更容易将数学与科学知识迁移到工程课程中。

因此,打破课程之间、学期之间的界限,整合设计学生的培养方案,是工程教育改革应关注的重点内容。新加坡科技设计大学(SUTD)的“4D”设计活动值得重点关注[18],即单一课程中的1D、跨越多门课程的2D、跨学期的3D及课外的4D设计活动,非常好地实现了培养计划的整合。

途径建议2:强化人文与社会科学的学习,重构工科学生通识教育体系。

教育部关于卓越工程师学院建设的核心要求明确指出,人文精神是卓越工程师培养的重要内容。工业5.0社会对可持续、以人为中心和有韧性工业的需求,进一步模糊了工程学科与社会学科的界限[5],如果缺乏通识教育,工程师们就有可能使得自己在社会中边缘化,而所有的创新都必须从这个社会世界中来,并为这个世界服务。[21]

工科专业学生所接受的通识教育,是他们进入大学之初对未来工程师职业的探索,最终帮助他们成长为充满信心的负责任的工程师,因此不能简单照搬文科学生的博雅教育,更不应该看作是简单的概论课程,而是应该在培养方案中发挥其重要基础支撑作用。除传统人文与社会科学课程外还应将设计学、工程伦理、美学、微观经济学等有机纳入通识体系中,并体现出跨学科的特色。McCants强调[21],通识教育的重要标志就是广泛的学科接触。

Steneck在工程专业通识教育白皮书中给出了三种通识课程模式建议[22]:一是传统的人文与社会科学课程,由这些学科的教师授课,为学生提供沉浸在其它学科的知识视角和文化中的机会;二是整合式课程,由科学/工程学科的专家授课,整合沟通、道德或团队合作等领域;三是跨学科课程,侧重于工程实践与人文/社会科学重要交叉点,由人文/社科教师与工程/医学/科学学科教师合作组成教学团队。

途径建议3:强化学生主导的课外学习并推动非学校情境下的学习,拓展学生学习的广度。

尽管学生在课外有大量自我主导的学习活动,如学科竞赛、SRTP项目等等,但往往并未纳入整体培养体系中,与课程一起进行整合设计。Graham指出[18],应在原本通常与课程经历无关的环境和文化中建立以学生为主导的课外活动。荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)的课外活动在学生学习中起着至关重要的作用,超过一半的学生参加一个或多个俱乐部或社团,这些社团很大部分关注的是科学和工程及其在社会中的应用。SUTD每周两个下午和每年第一个月致力于学生主导的活动,包括学生主导的俱乐部和研究项目等。Graham报告中的一位受访者谈到,“清华大学最让我兴奋的是学生团体-创新俱乐部,企业家俱乐部,飞行俱乐部-这些团体强大而充满激情”。[18]

此外,随着工程教育的发展,人们越来越重视学校以外的学习经历,例如基于工作的学习。SUTD规定,毕业前所有学生必须完成至少一次为期16周的行业实习,并鼓励他们到国外参加交换生计划或暑期课程。[18] 重庆大学与辛辛那提大学的联合学院采用在校学习与企业实习交替的方式,为学生提供多样化工作岗位,拓展学生实习实践经历。[23]

途径建议4:从复杂真实问题开始,不断迭代实施跨学科学习。

跨学科整合知识和有效工作的能力,越来越被视为所有工程毕业生应具备的基本技能。跨学科学习有助于激发学生学习动机,能够全面提升学生的抽象思维、辩证思维、创新思维及整体思维等能力素质。当学生走向未来时,跨学科素养会让他更具有事业心、爱学习、反思、容忍复杂状态的歧义和悖论,更加懂得世界的多样性,从而更愿意对话、交流、合作。[24]

然而,跨学科学习不是多学科知识的简单叠加。我们在前期的研究中,将工程领域的跨学科教育定义为包含“具有现实关注超出单门学科范畴的复杂问题”“作为基础和依托的学科”“整合多门学科的迭代过程”“通过设计实现产品提升学生能力素质”“体现对利益相关者的关注”等五个要素。[24] 总体来看,应将跨学科学习体验整合于培养计划当中,让学生在定义和解决真实问题的过程中学习。贝恩在评价西南交通大学开设的跨学科课程时指出[25]:“该大学推出了一些引人瞩目的跨学科课程,这些课程的培养目标比单一课程或学科的培养目标更大。在追求这一宏大目标的过程中,学生受到它的魅力和潜在力量的激励,成为自主学习型学者。他们摆脱了很多困扰传统课堂的问题,深深沉迷于自己的探索,并意识到自己所面对的任务和重要性。”

2.打造设计-实施体验项目课程,帮助学生应用课程所学并发展工程职业能力

Crawley等指出[7],设计-实施体验的重要作用在于:能够补充理论学习从而支持高效深层学习、在知识学习和能力提升两方面同时发挥作用、实现课程体系内的迭代从而建立课程间联系、包含了主动学习和体验学习、能够有效激发学生学习动力并帮助他们建立自信等等。

下面我们给出在开设设计-实施体验项目课程时的3个建议。

途径建议5:让学生参与真实实践,将设计思维发展与技术卓越培养相融合。

设计思维可以帮助我们系统地提取、教授、学习和应用以人为中心的技术,以创造性和创新的方式解决问题[26],因而被认为新时代工程师必备的能力之一。[27] 它基于设计者的理解和方法,将技术可行性、商业策略与用户需求相匹配,被普遍认为具有综合处理能力的性质,能够理解问题产生的背景、能够催生洞察力及解决方法,并能够理性地分析和找出最合适的解决方案。斯坦福大学的D.SCHOOL团队给出了设计思维包含的五个阶段,即同理心、问题定义、概念生成、原型制造、测试改进。[28]

总体来看,创新依赖于问题识别/解决、用户同理心、实地研究、团队合作、以用户为中心的产品开发流程等,正如Parmar指出[27],设计思维能够将这些技能与学科知识/专业技能相结合,因而可以有效促进产品创新。Lynch则指出,传统的针对商科学生的创业教育并不适合理工科学生,通过设计思维将技术与创业精神结合,是针对理工科学生开展创业教育的有效手段。[29]

Ranger介绍了MIT D-Lab一门基于以人为中心的设计思维方法构建的课程[30],学生在课程中为发展中国家设计制作低成本的假肢和辅助设备,并有机会到全球各地对本学期生成的原型进行现场测试,极大促进了他们的职业发展。由此不难看出,为了促进设计思维发展与技术卓越的融合,项目式设计-实施体验课程应体现如下三方面特征。

(1)参与真实实践。学生如果参与到与学科专家类似的日常活动中,即参与真实实践,他们就能学到更深层的知识。因此,应将项目置于现实世界的大背景当中,同时将设计思维的前三个步骤融入到真实问题情境当中,即帮助学生获得对试图解决问题的共情理解、用“以人为中心”的方式来定义问题,并基于头脑风暴等方法扩大问题空间形成概念。

(2)创造“手工制品”。学习科学研究表明,学生在创造手工制品的时候学习效果更好,因为手工制品是知识建构的外在表现。[14] 通过创造手工制品,学生可以建构自己的理解,从而使得原本静态离散的知识点成为有机联系的知识体。同时,在创造“手工制品”过程中,学生进一步深入学习如何使用各种技能,因而“原型制造”是项目式学习的重要环节。

(3)通过不断迭代深化学习。项目式学习应包含测试阶段,这个阶段产生的结果,经常用于重新定义一个或多个问题,并告知用户的认知、使用条件、人们的思维方式、行为、感受。基于测试结果,应让学生有机会通过学习和实践对项目进行迭代,从而对“手工制品”进行不断优化,以得到最好的解决方案。

途径建议6:逐年迭代递进,为学生提供贯穿四年的设计-实施学习体验。

Crawley等指出[7],应在课程体系中设置一系列而非只是单门的设计-实施体验项目课程,这些课程的复杂性和挑战度应逐步迭代地增加,早期介绍基本概念、设计策略和工具,其后更复杂的项目帮助学生整合在整个课程体系中获得的知识和技能,相关的方案示例如表1所示。总体来看,贯穿四年的设计-实施学习体验包含三个部分:

(1)新生项目课程,支持学生应用设计思维并快速掌握原型制造技能。应让学生在导论课程中开始他们的第一次设计-实施学习体验,因为这是介绍学科内容和专业工程技能/态度的好方法[7],同时能够改变学生在应试教育中形成的死记硬背的学习习惯,培养创新思维和在现实世界中解决问题的意识与能力。[27] Parmar介绍了一种创新的课程结构,将设计作为一年级信息通信与技术本科学生的核心课程,研究表明学生的问题识别、设计研究和新产品开发能力均有所提高。[27] 新生项目课程一般为期一年,学生完成一系列从简单到复杂的子项目,通过这些子项目的快速迭代,一方面体验设计思维的五个步骤,并实现电路板制作、3D打印、激光雕刻、开源硬件、网站制作、Python编程等相关技能的快速学习。通过该项目,学生能够将设计思维应用于后面的项目当中,同时掌握的造物技能为后续项目中的原型制作奠定基础。

(2)第2、3学年“基石能力”项目,形成课程间联系。“基石能力”项目一般为期两年,可包含3、4、5、6四个学期,以及一、二年级暑假短学期的实习等,主要对学生在学科课程中学到的知识进行整合。以SUTD一项持续四个学期的“3D”活动为例,学生应用他们在课程中的所学来改进完善雷达的设计:第4学期“电路与电子”课程要求学生构建一个简单的低频雷达,用来测量高速公路上汽车的速度;第5学期“系统和控制”课程要求学生改进雷达的控制;在第7、8期的多门选修课都对雷达设计进行了改进,如“电磁学和应用”课程中改进天线设计,“信号处理”课程分析处理来自雷达的信号,流体力学课程开发应用于船上的定位雷达。通过这些项目,能够强化学生课程学习并发展他们的工程职业技能,从而跨越第一年到第四年间设计-实施体验缺失带来的鸿沟。[1]

(3)第4学年“顶石”项目,帮助学生整合大学所学解决真实问题。“顶石”项目在第7、8学期实施,其中第8学期为毕业设计。这些项目来自真实情境,项目目标是解决现实挑战,因而这些项目应能够得到“行业支持和启发”,至少部分项目直接来自行业合作伙伴,即以公司为客户。项目以团队方式进行,如果可能应组建跨学科团队,要同时考虑解决方案的技术和非技术方面,制作完成原型系统并有机会进行真实测试。

表 1 本科课程体系中四年设计-实施体验整合方案案例[7]

途径建议7:打造物理工作空间与指导教师团队,支持学生快速实现原型制造。

设计-实施体验项目要求学生根据定义的问题和生成的概念,制造出能够工作的原型系统,学生也在这种制作中,不断迭代方案,提升设计与制造的技能。由于将“手工制品”作为项目的最终成果,因此一个可以制作出几乎任何东西的物理空间,就成为必需。Crawley等也指出,为学生提供成功的设计-实施体验,需要一个有足够空间、设备和工具的学习环境,即工作空间(workspace)。与传统作为科学研究场所的实验室不同,工作空间支持学生的创造性工程开发,为学生提供积极的实践学习环境,让他们可以很方便地沉浸其中完成设计-实施体验的全过程。它可以是新建空间,也可以对现有实验室和房间重新分配用途,在没有普通场地情况下甚至可以通过在实地研究现场启用适当设备来获得。[7]

推动学生的设计-实施体验课程可能遇到的另一个瓶颈问题是师资队伍的结构。目前几乎所有大学工程专业教师都为工程科学家,他们往往擅长开展学术研究,撰写研究论文,而非工程实践。Crawley等指出[7],在一个典型的工程系,通常只有一小部分教职员工有开发复杂系统的实践经验,而开设设计-实施项目课程需要足够的教师资源,才能确保稳定和可持续的运行。对此提出建议是,一方面可以通过组建研究生助教团队、从企业聘请对指导学生项目感兴趣的专家担任技术顾问等方式,为学生提供宝贵的技术援助;另一方面更重要的,是要采取措施提高教师的工程技能培养能力,例如实行到企业工作的职业休假制度、将工程实践作为招聘和晋升的标准、在新聘教师开始教学前给予他们一年行业经验、为教师提供工程实践与技能方面的培训等等。[7]

3.开展学习与教育研究,推动以学生为中心的教学范式变革

从工程教育改革目标来看,学生需要在学科知识/技术基础与工程职业能力两个方面都得到强化,同时还要加强通识教育,学会与人工智能“互相学习”,并获得现实世界背景下丰富的课内、课外直至校外的学习体验,在学制不延长、学时不增加情况下,这似乎成为了不可能完成的任务。因此,必须彻底变革现有工程课程的教与学模式,只有当教学不再是低效率、碎片化、单向的知识传授,而是真正以学生为中心,帮助学生建构起头脑中的知识体系开展以应用和迁移为目标的深层学习,使得他们成为高效的终身学习者,才有可能应对上述现实挑战。对此,我们建议从推动教育教学研究和基于数字资源技术开展教学创新两个角度入手。

途径建议8:提升教师教学能力与学校教育研究能力,推动教学范式变革。

正如Froyd等所指出的,教育、学习和社会行为等的研究正在影响工程教育。[1] 行为心理学研究影响了学习成果评价方法与掌握型学习目标模型等;社会心理学研究帮助许多教师采用了提高学生参与度的教学方法,包括积极学习、互动学习、合作学习、建立学习社区与实践社区等;认知心理学、教育和学习科学的研究,推动了基于问题/项目的探究式学习方法,促进概念理解的教学策略、综合式课程设计方法等的应用。因此有必要从教师、专业、学校等多个层面推动教育教学研究,具体举措可以包括:

(1)打造工程教育改革学习共同体。工程教育改革需要强有力的教育教学研究支持,尤其是面向培养计划、课程设计、学习成果评价、教学策略实施等微观层面的研究,直接决定了如何对改革进行迭代,并实施有效改进。如果缺乏必要的研究支持,改革很可能成为拍脑袋的盲目行为,最终动静很大、付出很多,收效并不显著。此外,所有改革都有风险,如果希望既鼓励改革创新又能够保证风险可控,也必须依赖于深度的教育研究和实验。应以教师发展活动、教改项目等为依托,通过交流、分享、研讨,着力打造工程教育改革学习共同体,推动教与学范式的变革。

(2)通过政策鼓励教师参与教学改革。Graham指出,缺乏教师的参与和学校的认可是全球工程教育进步的主要障碍,教师被任命和晋升的准则已经成为抑制教育卓越和改革能力的主要因素。[18] 因此,如果要支持更多教师持续性地深度参与教学改革,学校的职称晋升、津贴发放、岗位考核等政策机制都应与之适应。此外,通过设置教学卓越奖或创新奖,也可以鼓励教师的投入,但应确保奖项的评审标准和评选结果,能够将更多教师的教学改革导向正确方向。

(3)提升学校工程教育研究能力。Graham报告[18]中的案例大学均着力打造工程教育研究能力,以创建一个基于实证的体系,开发独特的内部工具和机制,为工程教育改革提供支持。例如,伦敦大学学院(UCL)、SUTD和澳大利亚查尔斯特大学(CSU)都开发了用于学生评估的工具,这些工具与它们独特的教学方法兼容:UCL和SUTD用这些工具确保学生对小组项目的贡献得到恰当的认可,而CSU则用在线工具来评估学生对主题的掌握程度。

建议途径9:创新混合式学习,提升学习的深度和广度。

Graham指出[18],在CSU的工程教育中,最独特的元素是其在线学习,几乎所有“技术工程内容”-包括知识获取和技能发展-都被分解为一组在线提供的“主题”,称为“主题树”,供学生按需在自己方便的时候独立访问,其中核心工程概念和技能被分解为独立的三小时主题。TU Delft则于2014年启动了一项重大举措,将其数学教学转变为混合式学习,首先在土木工程学院试点。新课程使用翻转课堂方法,学生在课前观看介绍性视频并完成在线练习,在课堂上分组完成与自己学科相关的练习,然后在课后进行在线测验和作业。课程内容根据学生的学科量身定做,并根据在线和课堂上的定期反馈进行调整。使用交互式概念图进一步支持主动学习和学生的参与,概念图引导学生完成每个数学概念并增强对这些概念间联系的理解。

近年来,中国慕课的建设和应用取得了巨大成就,课程数量与学习规模已位居世界第一。为了在工程教育改革中更好发挥这些课程资源的作用,需要创新混合式学习模式。我们建议工程专业推动实施“知识图谱+在线学习+项目式学习”模式。在已有在线课程资源基础上,施江勇等指出[31],通过知识图谱可以实现各类资源的有机联系和整合,帮助学生通过多维度多方式的资源学习,提高学习的效果。因此,专业及课程应对专业知识与技能进行梳理,将在线资源重新进行整理和补充,成为设计-实施体验项目学习的基础,确保学生学习的完整性与知识体系的严谨性。

4.打造开放合作共享的工程教育文化,推动工程教育范式深层变革

Crawley等指出,当今工程教育的主导范式建立在工程科学基础上,为了将其转化为期望的愿景,就需要推动机构的文化变革。[7] 这里我们主要从打造开放、合作、共享的工程教育文化角度,提出两个方面途径建议。

途径建议10:寻求合作伙伴,搭建对外合作平台。

工程教育改革至少在如下三个方面需要企业支持:一是真实工程项目;二是企业真实工作环境,包括企业文化、设备工具与管理流程等;三是企业导师。然而,学校的育人需求很难与企业的生产研发需求自然对接,因此需要搭建合作平台,打造有利于校企合作并推动创新创业氛围的有机生态。从校外看,将政府、企业、孵化器等相关资源融入进来;从校内看,将各类科研、教学型实验室、创客中心等集成在一起。该平台不仅是设备资源的集成,更是人的智力、热情与时间的共享。借鉴共享经济人人为我、我为人人的理念,该平台将成为工程教育改革的引擎。

笔者曾访问过荷兰两所高校,TU Delft及方提斯大学,后者是一所规模较大的应用型大学。两所大学都与企业建立了非常密切的合作,前者的创业孵化基地让人印象深刻,很多学生毕业后仍留在学校周边创办企业,形成了非常好的创新创业氛围与产业链;方提斯大学则利用飞利浦公司废弃不用的厂房进行改造,建立了名为“Brain Harbour”(创新港)的创新基地,100多家公司带着项目入驻,所有学生有一个学期不在学校上课,进入创新基地完成企业创新项目,企业会安排导师进行指导。从国内看,重庆卓越工程师学院与明月湖科创基地合作,其建立的生态链包含近百家企业,提供了非常好的校企合作平台。笔者访问期间,遇到研发无人船的初创企业来洽谈合作。这一类致力于技术创新的初创企业,由于规模不大、管理灵活、对市场和新技术敏感度高,其项目非常适合学生参与。

此外,还应与世界上引领工程教育改革的高校开展深度合作。无论是SUTD与MIT的合作[18]、伊利诺伊大学与欧林工程学院(Olin)的合作[15],还是重庆大学与辛辛那提大学的合作[23],都显示出与世界上工程教育改革引领高校开展合作,能够在教育理念更新、教学模式变革、课程体系设计、课程项目开发、教师培训、校企合作模式创新、学生交流与国际学习体验拓展等方面极大地受益,从而降低改革风险、减少改革阻力、提升改革实效。

途径建议11:打破壁垒,建立合作的校内文化。

首先,应打破学院与专业间壁垒。跨学科学习和为学生提供更多选择机会将成为未来几十年最佳工程培养方案的关键特征。然而,这种发展将受制于工程学科之间和之外经常存在的结构分离以及缺乏跨越这些界限的日常交流。[18] 高校应通过顶层设计和常态化机制,使得教师以及学生有机会突破学科与专业的限制,开展跨学科的合作。

其次,需要建立师生、生生间合作关系。值得注意的是,Graham指出,其报告中的案例高校在改革早期都曾面临学生群体的质疑甚至抵制。[18] 新培养体系要求学生参与探索性和开放性的问题解决,并应对跨学科的挑战,部分学生会对此产生畏难情绪,并对这些经历是否与专业培养相关持怀疑态度。因此,如果期待学生接纳改革并深度参与,就需要在师生以及生生之间建立起合作关系,营造出平等开放共享的氛围,让学生成为自己学习经历的创造者。

SUTD致力于营造“初创”氛围,以及学生群体中的“友情和社区精神”。在整个新生年(Freshmore Year)三个学期的学习中,50名学生组成一个“组群”,全组群一起在专用的课堂上完成所有课程和项目,组群内有相当多的互动,有效激发了学生的内在动力:“三个学期中这五十个人每天互动……不再追求学业上的竞争,它更具协作性……人们愿意互相帮助。愿意熬夜帮助另一群人。”[18] 除学生间合作外,Olin通过“合伙人之年”[15]形成的师生合作也极富创意。由于校园建设工期延误,学校招收的第一届学生被定义为合伙人,即与教师一起作为平等的团队成员,参与建立一所大学。通过这种方式,学校形成了一种文化,即学生被视为教育合伙人,而不是消费者。

通过案例分析我们发现,不同高校尽管改革目标方向大体一致,但具体模式却可能千差万别,这与各高校改革愿景、现实条件约束等的不同密切相关。下面首先分析高校开展工程教育改革时可能遇到的结构性难题,随后提出在设计改革模式时需关注的平衡性问题并给出三种模式建议。

1.高校工程教育改革面临的结构性难题

大体来看,高校的工程教育改革面临如下五个方面的结构性难题:

首先,对改革未形成必要共识,改革不能形成合力。虽然很多老师和教育管理者都对工程教育中存在的问题有所感觉,但对改革目标、途径等分歧很大。比如应如何形成课程间迭代,帮助学生融会贯通?如何将人工智能发展融合到课程体系中?是否以及如何拓展学生的课外、校外学习体验?如何发展学生沟通交流、团队合作等非技术能力?工程学生的数学、科学、通识课程应该怎样上?什么才是真正的基于真实问题的实践?如何促进学生基于应用和迁移的深层学习?什么样的评估可能是有效的等等。尤其在学校层面,课程建设、教学研究、质量保障、教师发展、学生课外活动等的管理职能往往归属不同行政部门,通识课、基础课与专业课的教学也往往依托不同学院不同系进行,如果在改革涉及的管理人员和老师中不能对改革形成一定程度的共识,大家的努力不能形成合力,改革很可能收效甚微。

第二,选择的模式不合适,改革无法持续。从案例分析看,每个高校都选择了自己的改革模式,也都遇到了各自不同的困难和挑战。如果模式选择不适当,不能很快看到初期成果,或者不能让管理人员和老师接受,就无法可持续推进下去。因此改革方案的出台最好建立在广泛而深入的研讨、小范围试错等的基础上,再逐渐实施创新的扩散和实践的推广,确保改革模式的适应性。

第三,教师在教学学术水平、教学能力、工程实践能力等方面无法达到改革的要求。决定改革成败最主要因素在于教师,而教师在工程教育改革中将面临很大的挑战,这些挑战包括:①教学学术方面,教师需要学习更多教学原理,并在教学研究与教学实践间不断迭代;②教学能力方面,教师需要提升教学设计水平,能够创新性地将真实情境引进到课堂中,并加以简化后为学生搭建学习环境,同时能够有效评估学生从而不断改进教学;③实践能力方面,教师需要指导学生完成真实工程项目,因而对其自身的技术储备与定义解决实际问题能力的要求大大提升。

第四,学生只对高分、免研等外部激励感兴趣,对改革不接受不适应。很多学生、包括通常意义上的优秀学生,都习惯于采取策略性学习,即如何付出最少努力获得尽量好的分数,因而兴趣很难被激发,内驱力明显不足,与我们期待他们成为的,充满热情和自信、愿意不断学习和成长、立志通过自己的努力让世界变得更美好的工程师,有较大的差距。另一方面,任何改革都会经历一个从不成熟、不完善到逐渐成熟完善的过程,改革有可能被学生质疑甚至抵制。因此选择合适有较强意向性的学生参与到改革幅度较大的项目中,同时把他们当做合伙人,建立初创氛围,师生一起共同创造他们的教育经历,是需要重点关注和精心设计的问题。

第五,缺乏配套政策机制、支撑条件不足。从机制和政策层面,如何在校内形成合力组织和推动改革,如何在资源条件约束下最大化成效,如何创新开展国际合作与校企合作等等,都是改革中面临的重要挑战。此外,如何认可积极投身改革的教师的努力、付出与成就,是国内外所有案例高校都面临的问题,也被Graham的报告列为重大挑战之一。[18] 此外,支撑条件也很大程度上决定了改革的成败,包括工作空间打造、持续的经费投入、深入的教育研究、与改革相关的岗位设置等等。

2.选择改革模式时需关注的平衡性问题

工程教育改革是一个多目标、多约束、多利益相关者的复杂问题,且涉及范围广、成果见效慢、关联因素多,因此在设计改革模式时,需要应用系统思维,关注多方面的权衡,避免重蹈工程教育科学化那样的覆辙。下面提出四个需要重点关注的平衡性问题。

平衡性问题1——教学内容:项目式学习vs.学术严谨性

Graham指出,对以学生为中心和以项目为基础的课程体系的批评中,往往提及个人和专业能力的发展(如系统思考、解决问题和团队合作等)是以“降低”数学和工程科学的学术标准为代价的。[18] 因此工程教育改革,必须处理好项目式学习与学科严谨性之间的平衡。

一般来说,传统研究性大学较少存在这方面担忧,TU Delft的毕业生被评价具有“扎实的数学,力学和工程基础知识背景”。[18] 作为新兴学校,Olin较少存在这个方面的担心,这与其较小的学生规模和低录取率带来的高素质学生有关;SUTD由于在创设初期引入了MIT的课程体系,其课程大部分内容与MIT一样,仅在少数几门课程中对学习深度做出了妥协,鉴于MIT的课程体系以学术严谨性闻名全球,因此尽管SUTD课程体系采用了以设计为中心、以项目为基础的范式,其学术严谨性仍然很高。对于课程体系和课程内容发生根本变革的培养计划来说,确实存在降低学术严谨性的风险。伦敦大学学院(UCL)主要依靠教学骨干团队对整个培养计划进行全局把控来解决,而CSU则通过创新地应用在线学习保证了学术严谨性,即使学生除了最初的18个月外,其它时间都在企业实习。

总体来看,项目式学习具有的真实性、实践性等特点,能够激发学生动力、培养他们的多元思维。但同时,也存在学习系统性缺失、部分学生容易“摸鱼”等风险。通过创新应用在线学习、完善学习成果评价方法、实施对培养计划的总体监控等,在推广项目式学习同时不降低学术严谨性,是工程教育改革需要面对的挑战。

平衡性问题2——学生范围:总体vs.部分

Graham在调研访谈过程中发现,尽管大多数专家都预期“响应社会和业界需求的基于团队的、亲自动手的学生学习”将定义未来几十年世界领先的工程培养计划,但也担忧大型公立大学很难向大规模学生群体提供此类教育培养计划:“这些东西很多都是局部的,它可能是一个培养项目或一个系。”[18]

我们在表2中对五所案例高校的工程教育改革涉及学生情况进行了简要总结,从中可以看到,Olin和SUTD是两所新学校,且学生总量并不是太大,因此他们的教育改革与教育实验覆盖了全体学生。UCL的改革涉及了工学院所有学生,总量大约3000人。Graham指出[17]:“UCL的IEP的范围令人印象深刻。这不是一个‘补丁式’的经历,也不是仅提供给一小部分学生的选项。几乎所有在UCL工程院学习的本科生都参加了IEP。”TU Delft也涉及所有工科学生,但每个系独立地开展改革,学校相关团队与各个系开展合作并予以支持,因此各专业改革情况差别比较大。总体来看,确定改革涉及的学生范围大小,主要与如下因素相关:

(1)学生的学习动力:涉及所有学生的改革,都会遇到部分学生兴趣与动力不足的问题;如果是经过双向选择进入改革后培养体系的学生,会具有更好内驱力。

(2)能够承担教学改革任务的教师团队:这是改革成败最为关键因素。包括教师的认识、理念、能力、意愿,与产业企业界的联系等。

(3)能够提供的支持资源:包括政策、经费、设备、场地、教师激励政策、教育研究支持等等。

因此,高校需要在学生规模和改革深度上保持平衡。首先,对于部分有强烈意愿和内驱力的学生开展更聚焦、更有深度的卓越工程师培养;以此为基础并进行辐射,进一步设计实施更大范围的工程教育改革,让所有工科学生都能从中受益。

表 2 五所案例高校工程教育改革的学生规模情况

平衡性问题3——培养体系:分离vs.整合

Graham指出,如何管理、架构和实施培养体系,特别是如何把最佳实践整合到一个综合的课程体系当中,以便能够在有限的预算支持下,服务大量的学生,是定义全球工程教育下一篇章的关键创新。[18] 为了实现培养体系的整合与迭代,就需要从零开始系统性重构课程体系,将所有的学习经历都纳入现实世界的大背景中,诸如与现实世界紧密结合的设计-实施体验项目、学生主导的课外学习活动、基于工作的校外学习经历等,都应与学科知识课程学习一样,作为培养方案的核心整合起来贯穿学生整个培养过程。

总体来看,整合性与参与改革的学生规模成反比关系。学生数量越大,培养体系的整合与系统设计就越困难,也就需要学校更大强度的支持和更多教师的深度参与。

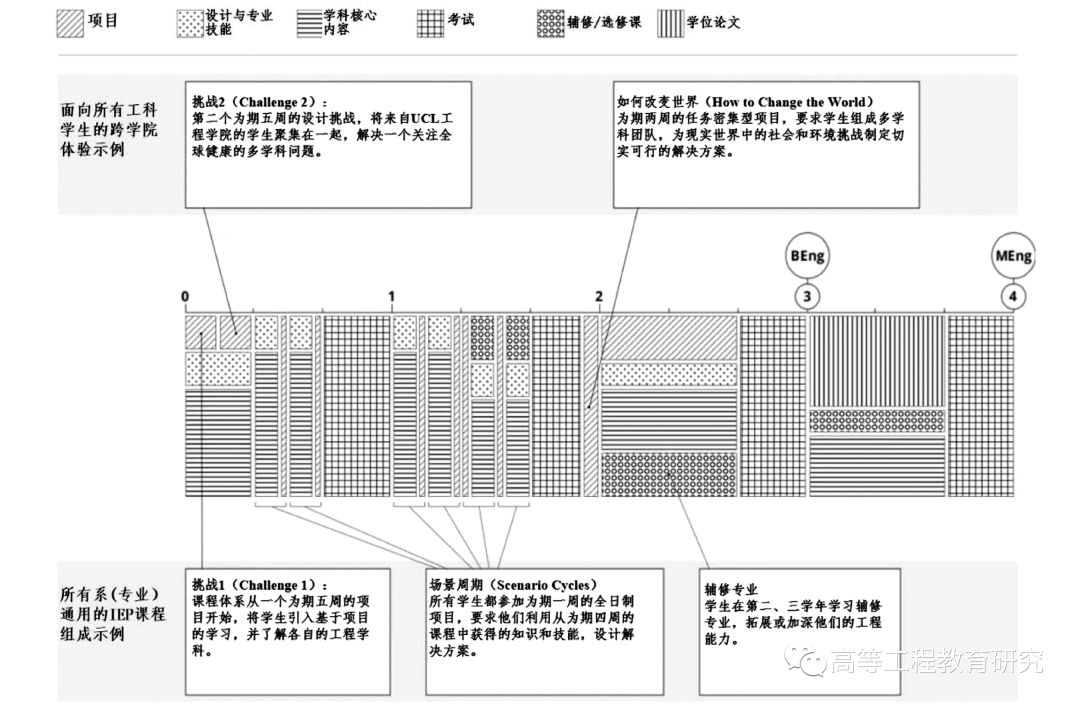

平衡性问题4——培养过程:分专业vs.跨学科

近年来,为学生提供跨学科学习体验成为各高校工程教育改革的重要方向,CDIO课程体系也将培养跨学科团队合作与跨学科沟通作为重要内容。[7] 以UCL为例,尽管工学院学生较多,但保证了各系学生在前两年的学习期间聚集在一起,参与一系列跨学科项目和模块。例如,第二学年结束时学生会参与一个为期两周的集中项目How to Change the World,所有学生在跨学科团队中工作,解决开放式的社会问题。[18]

与培养计划的整合一样,随着学生人数的增加,提供跨学科的学习将变得更加困难。可以从两个途径进行平衡。一方面是控制人数,对少量学生实施两年甚至更长的跨学科学习;另一方面,针对更大规模的学生,让他们求学期间有机会参与精心设计的跨学科课程与项目。

3.改革的三种建议模式

基于上述对高校改革中面临结构性难题以及需关注平衡点的讨论,这里给出三种改革模式建议,如表3所示。

表 3 高校工程教育改革三种建议模式

模式1——课程/项目建设与研究

该模式可包括(但不限于)通识、工程科学、项目式、混合式创新、跨学科等课程的建设,各类课外、校外、海外学习项目的开发,同时还应支持工程教育研究项目与教师发展项目。该模式可通过对项目进行立项并提供政策经费支持的方式在全校范围开展,因此可以实现较大层面的改革,但需关注四个方面的问题:一是需要下大力气实施项目总体设计,在愿景、理念等方面形成必要程度的共识并制定相应的实施计划;二是需要在人员、经费、场地、政策等方面提供充足支持,形成全校合力;三是为了将所有的改革都置于学校总体的工程教育体系框架下,应对各种课程、项目等制订质量标准并开展评价;此外,在项目的研究和实施当中,应为教师提供更多分享、交流、研讨、合作的机会,促进教师教学研究共同体的发展成熟。

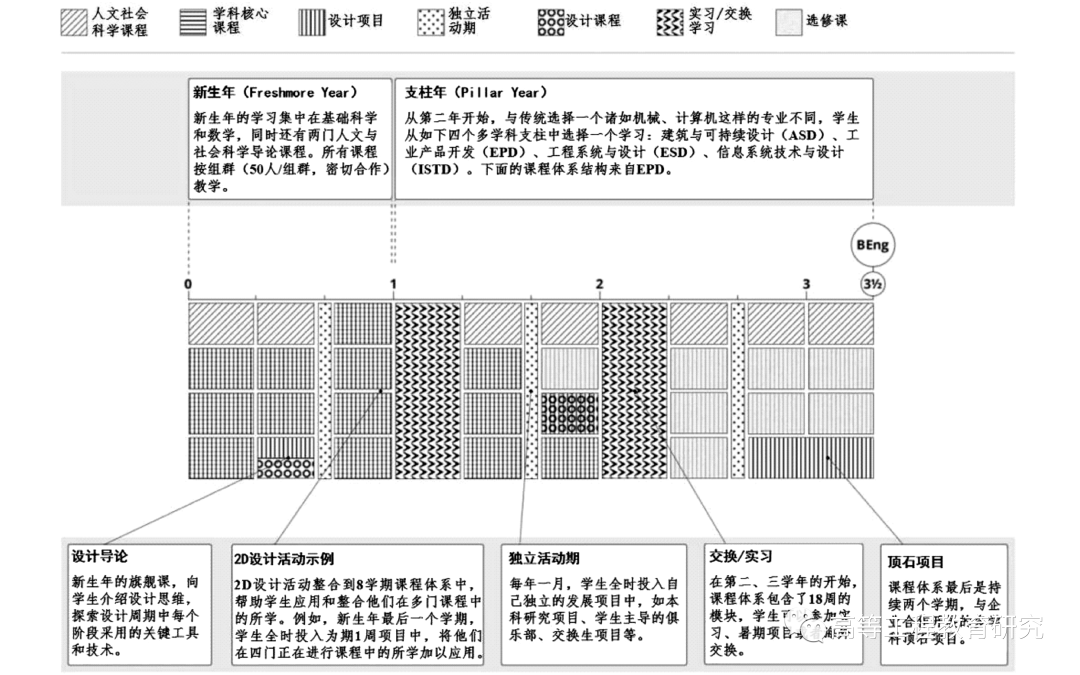

图 2 SUTD课程体系结构,其中“支柱年”取自EPD[18]

模式2——整合式培养

该模式的目标是重构培养计划,纵向针对8个学期形成知识与能力的迭代,横向从课内拓展到课外、校外及国际,可针对(但不限于)表中所示模块进行综合设计,并使这些模块紧密关联支持专业毕业要求达成。作为示例,图2给出了SUTD的课程体系结构,分成两个阶段。第一阶段是包含前三个学期的新生年,主要包括数学和科学课程、人文与社会科学导论课程、沉浸式2D项目、设计导论课程四个部分。第二阶段为支柱年(pillar years),学生在四个多学科支柱中选择一个进行学习。支柱年课程体系最引人注目的特征之一是1D、2D和3D活动在课程中、课程间、学年中、学年间的交织。[18]

高校在实施中,可选择若干工科专业,应用这种模式开展专业试点,具体来看可以有三种试点途径:一是从专业学院中遴选若干专业,其优点在于专业基础好、容易组织,缺点在于来自传统教学模式的改革阻力较大,不易实施根本性变革;二是单独成立试点学院,其优势在于可以从零开始系统性设计培养计划,可能会带来重大的变革,但如果涉及机构调整,实施难度可能较大;第三种是折中方案,成立的试点学院,与专业学院一起,对试点专业实施双重管理,由试点专业主导改革,专业学院负责提供保障。

模式3——跨学科培养

跨学科培养模式中,前两年不同专业学生共同完成跨学科教育模块,后两年实施主修+辅修(或双学位)培养,学生可选择相关专业毕业证书。跨学科培养模式可通过设立“跨学科培养试点班”方式进行,一开始学生人数不宜过多,选拔时应着重考察学生兴趣志向个性等与改革目标的一致性。

作为示例,图3中给出了UCL的IEP课程体系结构,大致分为两个阶段。第一阶段是前两个学年,包含如下培养环节:①在第一年开始是两个沉浸式、为期五周的“Challenges”(挑战)项目;②一系列为期五周的“Scenarios”(场景)课程,学生们花费四周的时间学习关键的工程技能和知识,随后将其应用完成为期一周的任务密集性设计项目;③设计和专业技能发展方案,学生在他们的Scenarios和Challenges中应用并发展;④跨工程学科的辅修专业,如可持续建筑设计、海洋工程和再生医学;⑤针对特定学科的核心工程模块。

值得注意的是,上述三种改革模式是逐级递增的,即后一级模式是建立在前一级基础上的。因此,模式3可以全部呼应本文第3部分提出的所有途径建议,但能够容纳的学生数量有限,对学生素质,特别是学习兴趣和动力要求比较高。模式2在跨学科培养方面偏弱,可通过跨学科课程与项目等进行一定程度的补充。模式1可以带动所有工科专业的改革,但其表现可能是散落在整个学校内的联系比较松散的点上的变革,还需要从专业角度进行推动和整合。此外,需要关注的是,模式1和2所开展的教学改革,可以通过合作、分享、教师培训等方式进行辐射,其它专业可以学习吸收或允许学生选择参与改革课程或项目,替代原有培养方案中的课程,正如伊利诺伊大学iFoundary的做法。[15] 总体来看,上述模式划分应是阶段性的,高校应将改革试点班和试点专业作为孵化器,对培养方案、课程体系、课内课外项目等不断迭代,支持所有工科专业的教学改革与学校的新工科建设。

图 3 UCL IEP课程体系架构[18]

在本文写作过程中,我们一直在思考,我们心中的工科毕业生画像应该是什么样的?我们认为,他/她应该是:具有人文关怀和同理心,知晓自己作为工程师所承担的社会责任,愿意恪守职业道德与伦理;能够应用设计思维和分析思维,定义问题、解决问题并不断改进,不断追求创新与卓越;不惧怕困难和失败,拥抱不确定和变化,相信成功会在某一次的坚持之后来临;具有良好的人际思维,享受与团队一起为了梦想共同奋斗;能够不惧怕踏入未知领域,充满了学习的动力与渴望。他们中间的一小部分,会成为精通技术的创业者;更多人,会成为具有产品思维、技术卓越的工程师。最重要的是,他们充满了热情和信心,坚信通过自己的努力,可以让生活与世界变得更美好。

走访重庆卓越工程师学院时,一位老师引用了乔布斯的话,“think big,start small”,以说明他们的改革,并非一帆风顺,重要的是坚持下来了。用中文来说,就是“大处着眼,小处入手”。改革之路永远不会是坦途,重要的是,开始,并且坚持。

参考文献

[1]FROYD J E,WANKAT P C,SMITH K A.Five major shifts in 100 years of engineering education[J].Proceedings of the IEEE, 2012(100):1344-1360.

[2]毕佳荣. 我国高等工程教育的历史沿革[J].学理论,2015(3):148-150.

[3]朱正伟,李茂国. 实施卓越工程师教育培养计划2.0的思考[J].高等工程教育研究,2018(1):46-53.

[4]吴岩.勇立潮头,赋能未来——以新工科建设领跑高等教育变革[J].高等工程教育研究,2020(2):1-5.

[5]BROO D G,KAYNAK O,SAIT S M.Rethinking engineering education at the age of industry 5.0[J].Journal of industrial information integration,2022(25):1-8.

[6]SEELY B E.The other re-engineering of engineering education,1900-1965[J].Journal of engineering education, 1999,88(3):285-294.

[7]CRAWLEY E,MALMQVIST J,OSTLUND S,et al.Rethinking engineering education:the CDIO approach[M].Berlin:Springer, 2007:16,47,99,99,117,119,120,13-15,145,117,136,124-125,125,131,130,197-199,185,281-290.

[8]BULLEIT W M.What makes an engineering education an engineering education[C].Chicago:ASCE,2012:1143-1151.

[9]PRADOS J W,PETERSON G D,LATTUCA L R.Quality assurance of engineering education through accreditation:the impact of Engineering Criteria 2000 and its global influence[J].Journal of engineering education,2005,94(1):165-184.

[10]D KOTYS-SCHWARTZ,D KNIGHT,G PAWLAS.First-year and capstone design projects:is the bookend curriculum approach effective for skill gain[C].Louisville:ASEE,2010.

[11]GOLDMAN S L.Why we need a philosophy of engineering:a work in progress[J].Interdisciplinary science reviews,2004, 29(2):163-176.

[12]KOEN B V.Discussion of the method:conducting the engineer’s approach to problem solving[M].Oxford:Oxford University Press,2003.

[13]SMITH T W,COLBY S A.Teaching for deep learning[J].The clearing house,2007,80(5):205-210.

[14]R基思·索耶. 剑桥学习科学手册(第二版)[M].徐晓东,译.北京:教育科学出版社,2021:1-2,4-5,299-300.

[15]大卫·戈德伯格,马克·索默维尔. 全新工程师:正在来临的工程教育革命[M].邸爱英,李耘,译.成都:电子科技大学出版社,2021:Ⅲ,96,102-105,35,13,44.

[16]KELLAM N,GEROW K,WILSON G,et al.Exploring emotional trajectories of engineering students:a narrative research approach[J].International journal of engineering education,2018, 34(6):1726-1740.

[17]REICH JUSTIN.Failure to disrupt:why technology alone can’t transform education[M].Cambridge:Harvard University Press,2020.

[18]GRAHAM R.The global state of the art in engineering education[R].Cambridge:Massachusetts Institute of Technology,2018.

[19]XU X,LU Y,VOGEL-HEUSER B,et al.Industry 4.0 and industry 5.0[J].Journal of manufacturing systems,2021(61):530-535.

[20]FROYD J E,OHLAND M W.Integrated engineering curricula[J].Journal of engineering education,2005,94(1):147-164.

[21]MCCANTS,ANNE E C.The liberal studies curriculum as the basis for an engineering education[J].Engineering studies,2015,7(2-3):145-146.

[22]STENECK N,OLDS B,NEELEY K.Recommendations for liberal education in engineering:a white paper from the liberal education division of the American society for engineering education[C].Virginia:Annual Conference,2002.

[23]林建华,梅亮,李咏梅. 共生实践:重庆大学Co-op教育模式创新[J].高等工程教育研究,2022(6):5-13.

[24]郝莉,冯晓云,宋爱玲,等. 新工科背景下跨学科课程建设的思考与实践[J].高等工程教育研究,2020(2):31-40.

[25]肯·贝恩,玛莎·马歇尔·贝恩. 超级课程:教育与学习的未来[M].褚颖,高宏,译.北京:机械工业出版社,2021:103-104.

[26]RIKKE FRIIS DAM,TEO YU SIANG.What is design thinking and why is it so popular[EB/OL].(2021-03-01)[2023-03-01].https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular.

[27]PARMAR A J.Bridging gaps in engineering education:design thinking a critical factor for project based learning[C].Beijing: IEEE,2014:1-8.

[28]TIM BROWN.Design thinking[J].Design thinking,2008, 86(6):84-92+141.

[29]LYNCH M,KAMOVICH U,LONGVA K K,et al.Combining technology and entrepreneurial education through design thinking:students’ reflections on the learning process[J].Technological forecasting and social change,2021(164):119-189.

[30]RANGER B J,MANTZAVINOU A.Design thinking in development engineering education:a case study on creating prosthetic and assistive technologies for the developing world[J].Development engineering,2018(3):166-174.

[31]施江勇,唐晋韬,王勇军,等. 基于知识图谱的新兴领域课程教学资源建设[J].高等工程教育研究,2022(3):15-20.